El arte que más atención recibe por estos días es el de la censura, tal vez esto se deba a que se trata de obras de creación colectiva: un artista hace una cosa, alguien la censura, el artista protesta, la prensa da forma y la audiencia reacciona.

El censurado hace bulla, como la hizo hace poco Carlos Uribe cuando un mural suyo, alegórico al criminal Pablo Escobar, fue puesto sobre la fachada del Centro Colombo Americano de Medellín y a los tres días fue borrado por la institución: “He sentido violados mis derechos a la libre expresión y más aún, a mi condición reflexiva y libre como artista visual de expresar, señalar y opinar sobre lo que se antoje.”

Vino la prensa y la obra revivió, amplió su nuevo horizonte al mundillo nacional: el artista y el curador institucional se rapaban la razón, uno le daba curso a su letanía, el otro se metía en un berenjenal ético, decía que el mural fue borrado porque podía “herir sensibilidades”; no especificó si se refería a la sensibilidad propia —ser despedido— o a sensibilidades extremas que podían ejercitar su “condición reflexiva” a punta de petardos sobre la fachada del ente binacional (hay que ver si el antojo temerario del artista lo lleva a poner su mural sobre la fachada de su residencia).

Aun así, ambos antagonistas se pusieron de acuerdo para completar esta obra de género censura: el censurado la dibujó, el censurador la coloreó y la prensa la enmarcó. Algunos artistas se victimizan tanto que revelan algo más: el deseo de ser censurados, la atracción y necesidad por una fuerza externa y opresiva que los viole. El censor deja de ser bruto y su acto arbitrario pasa a formar parte de la obra: completa, hace y logra —gracias a la caja de resonancia publicitaria— lo que la inane política del arte no alcanza en lo social.

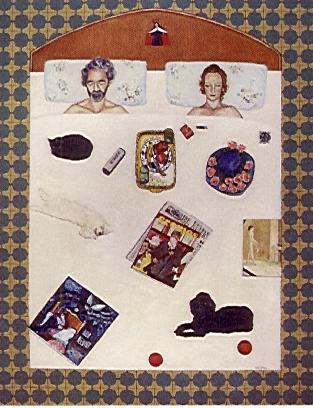

El sol alicaído de la cultura hace que cualquier polémica alrededor de una obra enana y normal proyecte una sombra inmensa y única que termina por ocultar el fulgor de otros tesoros: en la misma ciudad, por ejemplo, se expone la obra de una artista que comenzó como una señora que hacía cuadros, como tantas, y luego se convirtió en toda una señora pintora. En una de las salas del nuevo Museo de Arte Moderno se exhibe La cama con cosas, un óleo sobre lienzo de 1.90 por 1.40 metros hecho en 1983 por Ethel Gilmour. El ángulo de visión abisma al espectador a ser un diosito fisgón que espía a una pareja dormida o que ve televisión; ellos, maduros, encamados, desnudos pero cobijados, están mediados por una virgen; sobre el lecho hay —muy bien pintados— un control remoto, tres mascotas, dos libros de arte, una merienda, un sombrero florido, un kit de fumador y la prensa dominguera que muestra en portada a un bandolero armado: un insurgente, un terrorista. Si se trata de censurar retratos de criminales aquí hay algo que sí vale la pena para el juego de ocultar, se trata de una composición extraña y sutil, ambiciosa y sencilla que de ser prohibida daría morbo conocer. Pido encarecidamente a las directivas del museo que hagan lo propio: ¡censúrenla!

Publicado en Revista Arcadia #61