Como mi reciente indagación tiene que ver con la relación entre arte y conflicto armado en el contexto de las últimas experiencias de justicia transicional en Colombia, la pregunta por el aspecto pedagógico del arte no la respondo por los modos en los que se enseña o se pueda enseñar el arte, sino más bien por aquello que el arte enseña o puede llegar a enseñar. Y lo que enseña, en este caso, tiene posibilidades transformadoras. Sin embargo, esta posibilidad se puede entender de distintas formas. Una manera recurrente para entenderla ha sido preguntarse por lo que el arte hace con las personas. Sin embargo, aparecen otras alternativas cuando se invierte la pregunta: además de lo que el arte hace con las personas resulta clave indagar por lo que las personas hacen con el arte. Para dar cuenta de estas posibilidades ilustraré algunas prácticas creativas en las que se evidencia la reivindicación de lo inútil en contra de la urgencia, la presencia del Don cuya lógica está en dar, recibir y devolver algo y, por último, la dimensión afectiva en la construcción de una posible reconciliación en el escenario del postconflicto.

Contra la urgencia

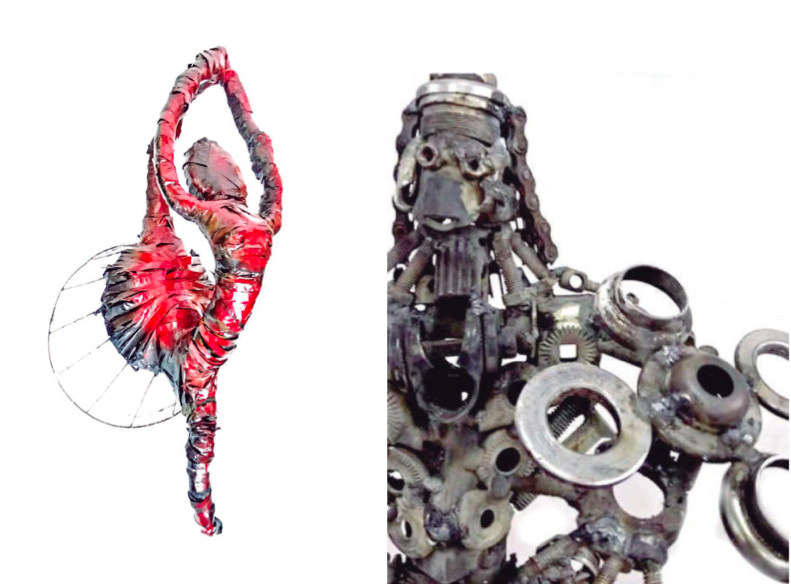

Quisiera comenzar contándoles una experiencia reciente. La semana pasada fui invitado a la Biblioteca Virgilio Barco para la inauguración de una exposición llamada “Óxido”[1]. Yo era uno de los expositores invitados para hablar en el evento. Llegué sin saber prácticamente nada de la exposición, ni de su proceso ni de sus creadores. Como no sabía casi nada estuve muy atento al observar las obras, en su mayoría piezas escultóricas realizadas con desechos metálicos: tuercas, tornillos, bujías, cadenas de bicicleta, partes de objetos que en algún momento tuvieron alguna utilidad: una bicicleta, un alternador, una nevera, etc. No obstante su obsolescencia, la vida de los objetos se prolonga más allá de su utilidad. Cada parte se amontona con otras hasta conformar un cuerpo metálico cuyo peso tiene un precio: la chatarra, desechos que, en este caso, resultaban recompuestos por medio de una creación. Los creadores, como ustedes ya lo habrán intuido, son ex-habitantes de la calle, muchos de los cuales recolectan piezas metálicas para vender al chatarrero por pírricas sumas que, sin embargo, para el habitante de la calle, resultan de gran valor, pues la vida en la calle es la de la urgencia, es decir, la de la angustia.

Como tenía que hablar de la exposición, pero apenas acababa de verla, estuve muy atento a escuchar lo que las personas que estaban junto a mi decían, casi en su totalidad exhabitantes de la calle, y una palabra que escuché repetir varias veces fue “Tan bonito”. Y cuando se dice “bonito” se está utilizando una palabra para dar cuenta de un sentimiento. Una de las posibilidades para transformar la vida por medio del arte tiene que ver con una transformación de los sentimientos y con una manera de ver el mundo. Cuando se dice que es bonito, y lo que es llamado bonito proviene de lo que se desecha y se convierte en chatarra, el asunto comienza a ser especial. Y muy especial si las personas que están trabajando con desechos son personas que habitaron la calle, personas con una vida de urgencias y necesidades. Una vida de angustia permanente. En esa urgencia la chatarra, aquello que se desecha, en la calle todavía tiene un valor, un valor de cambio: obtener dinero a cambio de tuercas, tornillos, latas. Quiere decir eso que aquello que se desecha cuando se intercambia todavía puede ser la solución para las necesidades de un habitante de la calle. Pero lo interesante es que aquello que tiene utilidad, aún en la degradación, cuando se trabaja en los talleres de creación, se suspende esa utilidad, se deja de lado. Quiere decir que aquello que tiene todavía un mínimo de valor económico el habitante de la calle puede suspenderlo, y suspenderlo para hacer cosas que desde el punto de vista práctico no sirven para nada, es decir, aparece la posibilidad de dedicarle tiempo a cosas que son completamente inútiles. Para decirlo teóricamente, es lo que se conoce como desinterés estético. Lo inútil, en este caso, es que podemos ver el mundo de manera contemplativa, de apreciar el mundo de otra manera, una manera no mediada por la urgencia.

Todo esto que estoy indicando deja una lección: que podemos suspender la urgencia, y al suspender la urgencia, podemos sentir y ver el mundo de otra manera. Lo que se está reivindicando es algo fundamental de los seres humanos que en la calle seguramente se olvida. De modo que los talleres recuperan un aspecto fundamental de la vida que se pierde con la urgencia y la necesidad. El arte tiene la capacidad de transformar vidas. Pero mi opinión es que no las transforma desde el punto de vista práctico y útil sino reivindicando lo inútil, lo contemplativo y la exaltación de la belleza, que es lo que se encuentra en estos talleres, cuando se convierte la chatarra en una cabeza, en una bailarina, en un guerrero. Lo que se está poniendo allí en funcionamiento es la imaginación, la sensibilidad y la recuperación de algo fundamental: que aún en la escasez hay licencia para el excedente (la creación, el goce y la mirada contemplativa). Excedente que sin duda es una potencia: la evidencia de suspender el tiempo en contra de la urgencia ha sido una de las formas de reivindicar una vida verdaderamente humana. Todo esto lo estoy indicando como una posibilidad, como una potencia intrínseca en todos los procesos de creación, que en este caso muestra una experiencia con personas al límite, que al suspender la urgencia se reencuentran con algo que habían perdido o nunca habían tenido. Desde luego no abordo aquí la exigencia de que todos estos procesos de simbolización y creación estén acompañados de políticas de bienestar material. Y lo señalo, aunque no sea nuestro tema, porque la creación ha sido instrumentalizada para construir indicadores de políticas públicas, que muestran logros en fiestas, carnavales, procesos de resocialización mediante la fotografía y el cine, etc., dejando de lado indicadores de mínimas necesidades básicas satisfechas.

Los intercambios: dar, recibir y devolver

En nuestro contexto no es un azar que la tumba y el cementerio aparezcan de manera persistente en los trabajos de varios artistas. A la imposibilidad de una tumba real para miles de personas asesinadas, el arte responde sintomáticamente con la simbolización del rito funerario. En algunos casos se ha metaforizado el cementerio mediante la presencia o la simbolización de los nichos fúnebres: “Réquiem NN” de Juan Manuel Echavarría (2006-2015), “Río abajo” (2008) de Erika Diettes, “Auras anónimas” (2009) de Beatriz González, “Atrabiliarios” (1992-1993) y “Plegaria muda” (2009-2010) de Doris Salcedo. En otros casos, las imágenes de los desaparecidos se han elevado al estatuto de cosas sagradas: “Souvenir” (2016) de Saír García y “Doble oficio por la entrega digna” (2013) de Constanza Ramírez. En otros, como “Magdalenas por el Cauca” (2008-2012) y “Suplicio-Sacrificio” (2017) de Yorlady Ruiz y Gabriel Posada, la gestualidad del dolor inscrito en la iconografía cristiana se emparenta con creencias y prácticas locales como La Llorona o el animero. Iconografía que aparece, del mismo modo, en “Sudarios” (2011) de Erika Diettes, cuyo referente material, el sudario, se hace presente en la inmensa mortaja tejida en la Plaza de Bolívar con la acción “Sumando ausencias” (2016) de Doris Salcedo. En otros casos, el nicho como el féretro alcanzan una escala sobrehumana, es decir, el público se encuentra alojado en algo semejante a una inmensa fosa, como en “Relicarios” (2016) de Erika Diettes: un gran cubo negro en el que se custodian 165 pequeños cubos con cosas embalsamadas que pertenecieron a personas desaparecidas y asesinadas. Como recorriendo un cementerio, el público se inclina o mira hacia el suelo como si cada relicario fuera una lápida.

La exposición de “Relicarios” se inauguró el 9 de noviembre de 2016 en el Museo de Antioquia. Ese día no sólo se hizo pública por primera vez la obra, los 165 cubos que contienen, como reliquias, las cosas de personas desaparecidas y asesinadas, sino que además la artista entregó a cada donante una fotografía de cada relicario: “Mi manera de hacer de la obra un círculo completo fue devolviéndoles la imagen del relicario”, señala Diettes. Es decir, el día de la inauguración se realizó un intercambio que completó el círculo de donaciones. Sin embargo, ocurrió algo que no se había anticipado, la continuación de intercambios después de la inauguración, pues durante los siguientes días y semanas la artista recibió de vuelta una gran cantidad de fotografías enviadas por los donantes. Pero la fotografía enviada no era solo la del relicario, sino que mostraba la inserción de la fotografía entregada por Diettes en una práctica ritual del entorno doméstico: el altar. Es decir, el relicario como parte del altar en el que se le rinde culto al desaparecido. Más que lo que el arte hace con las personas, prácticas como estas enseñan lo que las personas hacen con el arte: lo integran a la vida. No mediante la elevación de la obra de arte como objeto de culto, sino mediante la nivelación de esta con los cultos practicados en la vida cotidiana: el altar doméstico.

Como se ha tomado el caso de la donación de cosas que pertenecieron a personas desaparecidas, esto no debe llevar a suponer que la singularidad tiene que ver con algo nostálgico o sentimental, cuestiones que, claro, pueden estar allí presentes. La singularidad tiene que ver más bien con la experiencia y la narración, con aquello que testifica la cosa misma y aquello que se testifica a partir de la cosa. Para dar cuenta de esto detengámonos en uno de los últimos trabajos de Juan Manuel Echavarría en colaboración con Fernando Grisalez, “¿De qué sirve una taza?” (2014-). Para esta serie fotográfica Echavarría y Grisalez recorrieron un territorio que en el pasado fue dominio de las FARC, sus campamentos fueron bombardeados y tomados por el ejército nacional en agosto de 2007. Casi una década después, entre la tierra y la hojarasca, fueron encontrando rastros de lo que fueran los campamentos bombardeados, desde luego vestigios del asalto, como casquillos de bala, pero también botas, una olla, una taza, un casete, un sostén, etc., es decir, utensilios indispensables para la vida cotidiana. Yolanda Sierra señala algo sobre las marcas inscritas en esos utensilios hallados en la selva. Las marcas de los usos, como los golpes que recibe una olla cuando se coloca en el fogón de piedras, así como el hollín que la va coloreando, pero también las marcas que indican una posesión: la olla Imusa de seis litros marcada con el nombre del comandante del frente, “Martín Caballero”; una taza de aluminio con el apellido “Rentería”; un peine con el nombre “Reinel”; un sostén bordado con el nombre “Adela”: Rentería, Reinel y Adela, combatientes que no solo apretaron el gatillo, colocaron minas o reclutaron niños -ellos, tal vez, también reclutados en su infancia-, sino que también se cepillaban los dientes, tomaban café en la mañana, escuchaban música y cantaban, como se evidencia en uno de los hallazgos registrados en la serie, un casete con la inscripción “Te amo” en una de sus caras. Esas cosas halladas en medio de la hojarasca dicen algo sobre sus propietarios y aquello que dicen permite comprenderlos más allá de la lógica del antagonismo y de la relación amigo-enemigo:

Esta obra contribuye con la remoción de estereotipos sociales, ayuda a percibir la humanidad de los delincuentes, de las víctimas, de los responsables. Incluye la arqueología de la cultura material superando el enfoque exclusivamente militar (…) Aunque estas impecables fotografías no evidencian las motivaciones de la guerra, ni hacen apología a una ideología precisa, nos permiten transitar de los verbos “matar”, “secuestrar”, “torturar”, “reclutar menores”, a otros verbos como “bordar”, “caminar”, “comer”, “beber”, “moler maíz”. En ese tránsito lo que se descubre son seres humanos que nunca han dejado de serlo[2].

En otras palabras, el hallazgo de estas cosas en medio de la selva y lo que sus marcas atestiguan dan cuenta de lo común, de la humanidad presente en los usos de las cosas. De alguna manera es a partir de las cosas que la confraternidad se presenta, que la fiesta y la celebración y, por extensión, la risa, el goce, el baile y el banquete estuvieron allí, al menos como una promesa para el día después de la guerra. Las cosas convertidas en relicarios por Erika Diettes son las mismas cosas halladas por Echavarría y Grisalez en el campamento bombardeado. Y como son las mismas sería incorrecto dividir la humanidad de sus propietarios de manera antagónica: la humanidad de las víctimas y la humanidad de los victimarios. En estas obras operaría más bien la reconciliación de la humanidad mediante las cosas más modestas y esenciales, como un cepillo dental, un peine o un vestido de fiesta. En contextos de conflictos prolongados es necesario reconocer las zonas grises, esas zonas donde las nociones antagónicas de víctimas y victimarios resultan borrosas. Una de las potencialidades del arte en contextos de violencia tiene que ver con la posibilidad de esta reconciliación por medio de lo simbólico, la posibilidad de construir relatos e imágenes que superen el odio vindicativo y la rabia retaliatoria, es decir, obras que quiebren con la repetición de los odios heredados y la reivindicación de la venganza. Y esto, no mediante la negación del conflicto o la sublimación del dolor. De hecho, el dolor se convierte en muchos casos en un sentimiento que moviliza a las víctimas y crea vínculos de solidaridad. En lugar de los odios heredados resulta valioso activar los relatos de los dolores heredados. Los odios dividen mientras que los dolores igualan, crean vínculos solidarios y formas de intercambio donde se quiebra cualquier tipo de medida, como sucedió con la donación realizada en el caso de “Relicarios”.

La empatía y la reconciliación

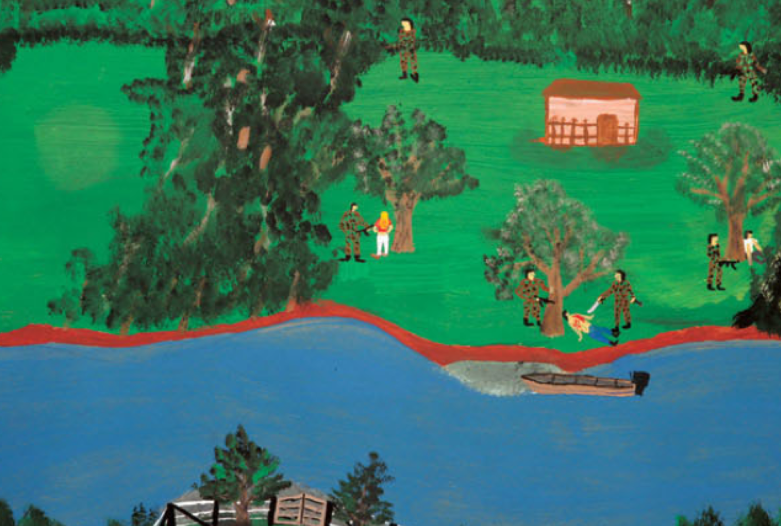

En Colombia, territorios enteros han sido marcados y nombrados por la violencia: Masacre de Mapiripán (1997), Masacre de Ciénaga (1998), Masacre de Curamaní (1999), Masacre de Tibú (1999), Masacre de Yolombó (1999), Masacre de El Salado (2000), Masacre de El Chengue (2001), Masacre de El Naya (2001), Masacre de Corinto (2001). Nombres de poblaciones que conocemos por primera vez, en muchos casos, a partir de la masacre. En la serie de pinturas de la “Guerra que no hemos visto” no sólo está la guerra que no hemos visto sino también el territorio que no hemos escuchado nombrar, el paisaje que no sabíamos que existía. En una de las pinturas de esa serie, titulada “El corazón”, Henry relata los hechos acontecidos en La Novia, un pequeño pueblo ubicado a la orilla del río Fragua en el departamento de Caquetá. El pueblo era un punto de comercio cocalero donde no había casas de familia sino bares, discotecas, galleras, restaurantes y moteles. Por el río Fragua navegaban deslizadores con bultos de dinero, en una ocasión con 2.000 mil millones de pesos para la compra de coca por parte de la guerrilla. Los paramilitares se enteran de la transacción y emprenden la búsqueda del dinero. En el pueblo se da un enfrentamiento entre los dos bandos en medio de la población civil, quien es tomada para obtener información por medio de la tortura. “El corazón” fue pintada en 2008. Nueve años después Juan Manuel Echavarría viaja a La Novia con su equipo y Henry para que relate nuevamente lo ocurrido en 2003. La pintura de Henry compila los hechos en un plano picado para dar cuenta tanto del territorio como de los hechos específicos. Echavarría fue a La Novia para registrar con un dron el territorio. Resulta sorprende la exactitud de la pintura de Henry con respecto al territorio real, incluso en detalles como calles, número de casas y hasta árboles. Mientras Henry relata en off los acontecimientos, la cámara de video repite el procedimiento usado en la pintura, planos picados para mostrar el territorio y los detalles del relato:

De esta pelea quedan garabatos con el nombre “El corazón”, por un señor que mataron los paramilitares en ese palo. Un civil al que torturaron, le sacaron los ojos y el man no se moría. Lo que decidieron fue rajarlo y arrancarle el corazón.

Aunque la pintura está compuesta de 8 paneles en los que se muestra la confrontación entre los bandos, incluso el sobrevuelo de un helicóptero militar, el núcleo del relato se concentra en el panel 6 mediante un recuerdo propiamente traumático. La memoria de Henry está unida al territorio y el paisaje con el que se vincula la narración de un acontecimiento atroz. El video realizado por Echavarría años después culmina encuadrando el árbol de higuerón donde torturaron y asesinaron a una persona:

Luis Cardona, campesino de esa región, fue asesinado en 2003 bajo este árbol de higuerón a orillas del río Fragua en las afueras de La Novia, Caquetá.

La guerra que no hemos visto es también el territorio que no habíamos escuchado nombrar, que no sabíamos que existía, y ahora que se nombra queda vinculado a una existencia atroz. Un verdadero paisajismo de la crueldad ha quedado plasmado en esa serie de pinturas, cuyas imágenes no son alegóricas sino reales, testimonios en los que se indican lugares, hechos y tiempos. Es decir, a parte de la serie de pinturas se construye memoria histórica.

Aquí no termina esta historia. Jefferson, un exparamilitar que se acogió a la Ley de Justicia y Paz, trabajó en dos ocasiones con la Fundación Puntos de Encuentro para el montaje de “La guerra que no hemos visto”. En la segunda ocasión participó como montajista y guía de la exposición “Ríos y Silencios”, realizada en el MAMBO. Mientras Jefferson pinta el cubículo donde se proyecta el video “El corazón”, relatado por Henry, escucha una voz en off que dice “La Novia y La Novia y La Novia y el combate con paramilitares”:

Cuando yo oigo eso, me paro y digo: yo estuve ahí. Yo quiero conocer a la persona que está contando, porque para que la narre de esa manera tuvo que haber estado ahí. Eso fue como un miércoles, y el sábado cuando llegamos a la inauguración, don Juan Manuel me dice, “Él es Henry, él es quien pintó el cuadro”. Y yo le pregunto: ¿cuál era tu alias? Y cuando él me dice “Caliche” se me erizó la piel… Y le dije: Caliche, a usted estuvimos buscándolo casi tres años para matarlo. Porque esa era la consigna, matarlo… Nos dimos la mano y nos abrazamos. Eso fue un momento súper. Alguien me dijo: “¡Cómo así que usted se abrazó con un guerrillero!”. No. Primero, él ya no es guerrillero; y segundo, yo ya no soy un paraco [el auditorio prorrumpe en aplausos]. Y me abracé con Caliche y sentí que el abrazo fue fraternal. Fue desde acá [se señala el estómago], visceral. Definitivamente, todo lo que él decía era verdad. Alguien me preguntó: “¿Y si es verdad lo del corazón?”. Y le dije: yo no estuve en la muerte de ese señor, pero muy seguramente fue verdad porque eso era una práctica de los paramiliatares. Eso que cuenta Caliche es real. No omite ningún detalle[3].

El primer encuentro resulta extraordinario: una voz indeterminada relata algo que interpela a Jefferson mientras pinta el cubículo donde se proyecta el video. Una interrupción súbita que lo lleva de vuelta al pasado de la guerra mientras colabora con el montaje de una exposición. El segundo encuentro es bastante improbable: que se tope con un enemigo del pasado cuyo objetivo era su aniquilación. El primer reconocimiento ocurre por deducción, los acontecimientos que se narran; el segundo por una señal, el alias de Henry como combatiente. En muchos de los trabajos que hemos venido analizando, hay cosas que exceden la forma, la materia y el tema de las obras. Es aquello que potencialmente irrumpe e interpela tanto a los participantes como a los observadores. Sin buscarlo, Jefferson y Henry se encuentran; el uno reconoce al otro como un antiguo enemigo: un tránsito de la ignorancia al conocimiento, y por lo tanto a la amistad o al odio, dice Aristóteles al referirse a la anagnórisis de la tragedia, momento en el cual se produce el desenlace del conflicto. En este caso, los viejos enemigos se estrechan en un abrazo fraterno ¿No se concentra en este abrazo aquello que hemos querido dar a entender por otros medios? ¿No es este el tránsito del odio vindicativo a la reconciliación? ¿No es este un ejemplar caso en el que el conflicto armado se narra desde otra matriz?: en lugar de los odios heredados encontramos allí los dolores heredados como una forma de reconciliación, y en este caso no el dolor de las víctimas sino el de los perpetradores, quienes han padecido también los desastres de la guerra:

Lo peor que me pasó en la vida fue ese combate. Fue muy difícil para mí. Y hoy estar contando la historia con la persona con la que yo estuve en ese combate, para mí es importante (Ibid.).

Con “El corazón” habíamos confiado en el testimonio de Henry. Ahora, este resulta ratificado por la narración de otro testigo presencial, Jefferson. Sin proponérselo, los talleres de pintura de “La guerra que no hemos visto” terminaron por construir memoria del conflicto armado y por crear un espacio en el que los enemigos conformaron una comunidad de intercambios. Porque aunque el encuentro de Jefferson y Henry resulta completamente singular, los intercambios realizados en los talleres, como en las exposiciones, son una prueba de lo que los procesos de simbolización pueden: en este caso, la posibilidad de reconciliación; en otros, la posibilidad de ritualizar la muerte de aquellas víctimas para las que no hay sepultura ni rito funerario.

Elkin Rubiano*

*Conferencia pronunciada en el Primer Encuentro Sobre Pedagogía del Arte. Gimnasio Moderno. Bogotá, 26 de septiembre de 2018

[1] Trabajo realizado por Víctor Manuel Peñalosa durante los procesos de formación en artes plásticas de la Subdirección de Adultez de la Secretaria de Integración Social – Atención para Ciudadano Habitante de Calle. La exposición “Óxido” se realizó entre el 17 y 19 de septiembre en la Biblioteca Virgilio Barco, con trabajos de 11 exhabitantes de la calle.

[2] “¿De qué sirve una taza?”, conferencia de Yolanda Sierra. Bogotá, Museo de Arte Moderno de Bogotá, enero 20 de 2018.

[3] Testimonio de Jefferson en el seminario “El rol del arte y la cultura en la construcción de la verdad”. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, agosto 16 de 2018. Registro fonográfico.