Durante el primer semestre de este año, se ha abierto un gran debate en el mundo de la cultura que comenzó en Estados Unidos tras la elección del actual presidente Donald Trump y que por estos días apunta directamente a la Tate Modern en la ciudad de Londres. Este debate tiene que ver específicamente con el término acuñado como ‘Woke’ (despertar) y los efectos que ha producido en este mundo, con especial énfasis en el mundo del arte y los espacios expositivos.

Tras el ensayo titulado La protesta pintada, de autoría del crítico de arte y comisario Dean Kissick en la revista Harper’s Magazine, el mundo del arte, normalmente con tendencias reaccionarias hacia cualquier opinión que cuestione su hegemonía, ha respondido con otros textos menospreciando las teorías expuestas por Kissick, de una honestidad brutal, incómoda. En su texto cuestiona severamente la constante presencia del ‘wokismo’ en espacios como la Tate. Este término se ha utilizado en el contexto de los museos para describir una tendencia hacia la inclusión y la representación de diversas voces y perspectivas en las exposiciones y colecciones. Sin embargo, también ha generado controversia y crítica que cada día aumenta, a menudo asociadas con la cancelación y la politización del arte.

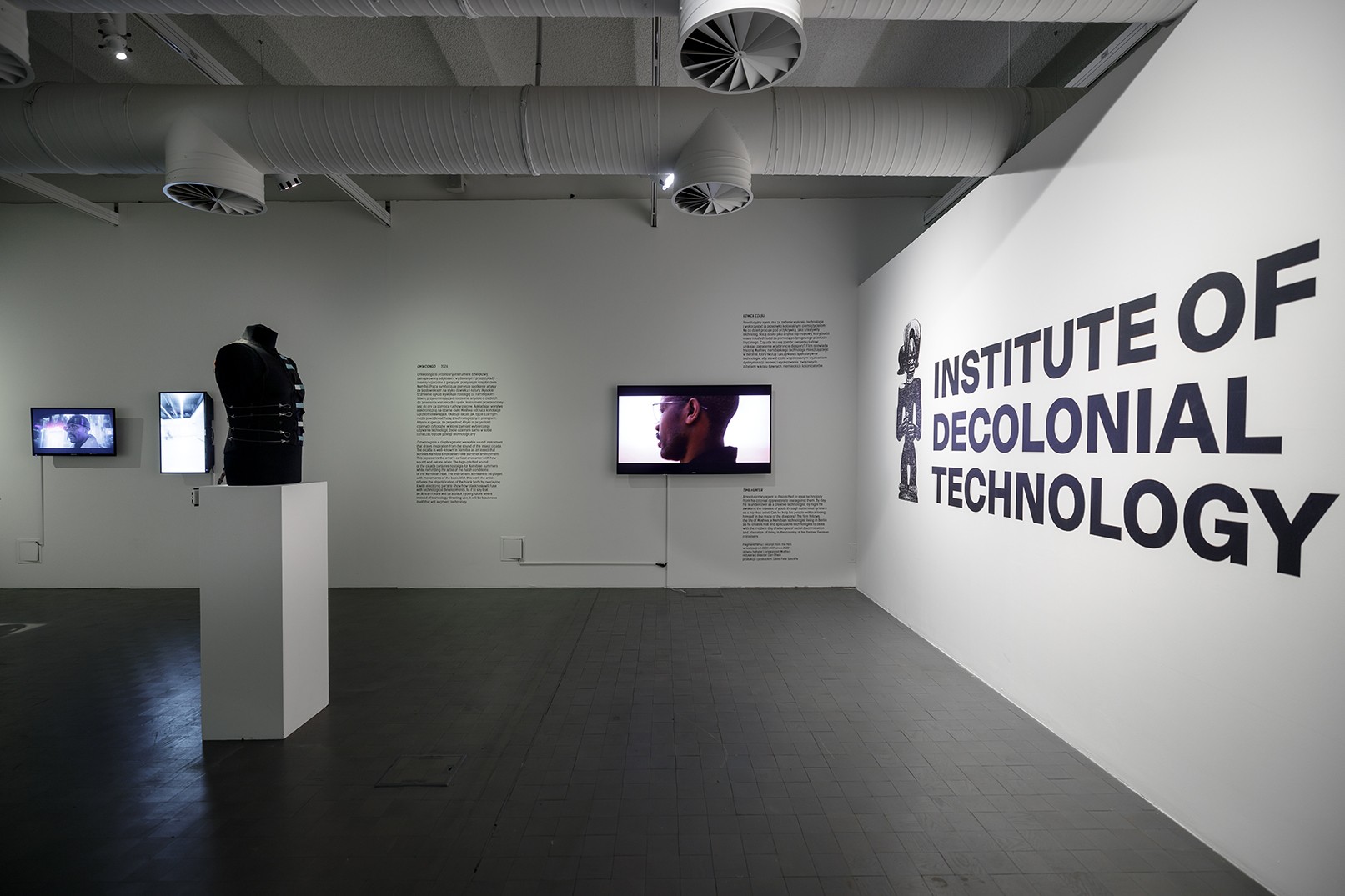

En el ámbito museístico, esta tendencia que hoy está en el ojo del huracán, a menudo se refiere a mayor inclusión y representación (los museos están adoptando enfoques más inclusivos, mostrando obras de artistas de diferentes orígenes étnicos, género, orientación sexual y capacidades). También han incluido narrativas alternativas, es decir, se están contando historias desde diferentes perspectivas, desafiando narrativas históricas dominantes y cuestionando el sesgo colonial. A través de estos temas, buscan conectar con audiencias más amplias, utilizando lenguajes más accesibles y temas que resuenan con la sociedad actual. Finalmente, a través de estas propuestas los museos intentan fomentar un diálogo abierto sobre temas sociales relevantes, invitando a la reflexión y al debate entre los visitantes. Sin embargo, parece estar ocurriendo todo lo contrario.

Centros expositivos como la propia Tate registran alarmantes descensos en sus visitas anuales, a la que se le critica, como a otros museos de arte contemporáneo, aspectos relacionados con la cancelación cultural relacionado con la censura. Se argumenta que la búsqueda de representación de minorías y la eliminación de obras problemáticas amenazan peligrosamente la libertad de expresión y a la pérdida del patrimonio cultural. Se acusa a algunos museos de utilizar el arte para promover agendas políticas en lugar de centrarse en la apreciación estética y la experiencia cultural, que al final del día son las funciones de un museo. La crítica va dirigida hacia los enfoques woke, porque pueden simplificar narrativas complejas y reducir la riqueza histórica y cultural de las obras. Existe una enorme preocupación por la intencionalidad premeditada de reescribir la historia de manera tendenciosa para ajustarse a perspectivas contemporáneas. En esto, el feminismo recibe especial atención. Básicamente, si bien busca una mayor inclusión y representación, que está bien, a su vez genera alarma sobre la cancelación cultural, la politización del arte y la simplificación de narrativas históricas.

El autor Martin Herbert escribe en ArtReview una crítica específica hacia la Tate Modern, donde sugiere que quizás hoy sea solo un espacio solemne para eventos y un espacio para ponentes sin nadie que los escuche. Según un artículo reciente deThe Art Newspaper, en 2024 el número de visitantes de la Tate Modern disminuyó un 25% con respecto a la situación previa a la COVID-19, la de la Tate Britain un 32% y la de la Tate Saint Ives un 37%. En ese artículo, la actual directora de la Tate, Maria Balshaw, argumentó como causa principal de ese descenso a una fuerte caída en el número de visitantes extranjeros, especialmente aquellos de entre 16 y 24 años, porque los visitantes nacionales aparentemente están cerca de las cifras pre pandemia. Balshaw atribuyó la falta de tráfico extranjero a una combinación del Brexit y la pandemia de la COVID. Al revisar las cifras relativas a visitantes de otras instituciones de arte y museos turísticos de Londres, el panorama es mixto: algunos lugares, como la National Portrait Gallery y el British Museum, se han recuperado bien en los últimos años (y han recuperado a sus visitantes internacionales); otros, como la Royal Academy y el Science Museum, no. El autor, sin embargo, se pregunta si acaso podría haber algo más que ha contribuido al desplome de la fortuna de la Tate. Podría deberse, sugiere, a que los visitantes ocasionales, turistas y buscadores de diversión solo encuentran en sus locales un fastidio desagradable y monótono. Según afirman varios comentaristas del área, el ambiente de ciudad fantasma de las salas de la Tate se debe a su programación, que en los últimos años ha apostado por temáticas relacionadas con la justicia social y la lucha contra la desigualdad.

Desde el 2021, se ve una Tate Britain repleta de textos en las paredes que lamentan las conexiones con el colonialismo británico, disculpándose directamente por cualquier estereotipo racial que pudiera verse en las obras. Las recolecciones subsiguientes parecieron restar importancia a la calidad de las obras de arte en favor de cómo reflejaban temas de identidad y el último Premio Turner es criticado como mortalmente aburrido a nivel visual y completamente didáctico en términos de sus temas, que estaban completamente vinculados a la identidad y el colonialismo. La Tate Modern, mientras tanto, se ha convertido en una ventanilla única para las artistas mujeres que trabajaron de diversas maneras a la sombra de los hombres (Hilma af Klint, Sophie Taeuber-Arp, Gabriele Münter, Yoko Ono o Ana Mendieta).

El tenor general que se aprecia es una rectitud de «come tus verduras» que, combinada con los efectos nocivos de la COVID, ha llevado a salas solemnes y vacías. Según Herbert, la Tate Modern en particular se ha convertido en un espacio con obras de arte y textos en las paredes que hacen sentir culpables a los espectadores desde todos los rincones, donde las buenas vibraciones están desequilibradas. Y claro, como bien afirma Herbert, en el mundo de los museos, a fin de cuentas el público vota con los pies. O los repletan o los abandonan. Y nadie quiere pagar para entrar a un museo que lo haga sentir culpable de algo con lo que no tiene nada que ver, salvo un masoquista.

En el periódico británico The Guardian, Catherine Bliss también concuerda con esta percepción de Herbert, donde considera que últimamente en términos de arte contemporáneo, ha habido poco en la Tate que acelere el pulso. Según Bliss, no ayuda que el premio Turner, que en su día fue centro de atención nacional, ahora sea tan discreto que apenas merece mención en la prensa. Afirma que puede haberse quedado sin energía y que es necesario un panorama artístico vibrante y una escena de galerías públicas que involucre a todos en el debate sobre temas urgentes.

Balshaw se defiende. En una entrevista con The Art Newspaper, detalló el alcance de la pérdida en el segmento juvenil europeo: “Tate Modern recibió 609.000 visitantes europeos de entre 16 y 24 años en 2019-2020, pero solo 357.000 en 2023-2024”. La directora subrayó que este grupo demográfico ha visto alteradas sus oportunidades educativas y laborales por el Brexit, mientras que la pandemia ha condicionado el final de sus estudios y sus hábitos de vida, lo que se traduce en una menor propensión a viajar. Sin embargo, desde el COVID han pasado ya cinco años y desde el Brexit, algunos años más. Voces críticas la responsabilizan directamente de las decisiones curatoriales, calificadas de “woke” y han sugerido incluso la eliminación de la entrada gratuita como posible remedio. Los jóvenes no entran ni siendo gratis. Imaginen lo cansino de la programación para que a los jóvenes no les interese. Por el momento, no existen planes específicos para recuperar al público joven europeo, aunque la institución ha puesto en marcha una serie de aperturas nocturnas que suelen atraer a audiencias más jóvenes. Curiosamente, en el análisis de la deriva de esos mismos grupos etáreos hacia la derecha y la extrema derecha en la intención de voto, especialmente en Europa, es conocido el hastío de la juventud, especialmente masculina, hacia esos mismos temas que algunos museos ponen de relieve en sus programaciones. Pareciera que producen el efecto contrario al deseado y ello, sin duda alguna, pone en peligro a los propios museos y su supervivencia.

En esto es importante revisar quiénes están dirigiendo los museos y si realmente, pese a abultados currículums académicos, están verdaderamente capacitados para esa tarea, si acaso están lo suficientemente por encima de la política para no convertir un museo en la extensión de un partido político, en no ser el lazarillo de ninguna ideología. Antiguamente los directores de museos eran artistas al servicio de los universos estéticos de otros artistas dentro de sus salas. Hoy son historiadores del arte que parecieran en algunos casos intentar inventar o reescribir la historia según se les canta, usando para su cometido el museo como un panfleto. ¿Qué pasaría a nivel programático si el nuevo director de la Tate fuera Damien Hirst o Maurizio Cattelan? Probablemente las visitas se dispararían como nunca antes haya registrado desde su inauguración. El ya saber que alguno de ellos fuera el director, sería razón suficiente para visitarla, independientemente de qué haya dentro, solo por el subidón. Es ese subidón que ha perdido la Tate, el Turner y tantas otras.

En el contexto de las artes y la cultura, este movimiento que enfatiza la conciencia sobre las desigualdades sociales y la justicia racial, de género y de otras identidades marginadas, aborda temas como la discriminación, el racismo, el sexismo y la homofobia, a menudo con un enfoque en la representación y la inclusión de grupos históricamente excluidos. Sin embargo ha adquirido connotaciones negativas, siendo utilizado por algunos para criticar lo que perciben como una imposición de ideas progresistas o una «cultura de la cancelación» que busca silenciar opiniones disidentes, según la BBC. Algunos ejemplos de obras artísticas y culturales que se han asociado con el movimiento incluyen películas y series, música, literatura y artes visuales.

En la revista ‘Minerva’, editada por el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el filósofo y profesor de la UCM Germán Cano analiza las trampas que encierran las disputas en torno a lo woke. Un debate trucado, en el que quienes denuncian el auge de un clima cultural individualista, punitivista y censurador se enfrentan a lo que probablemente no sea más que un hombre de paja. Cano reivindica una lectura matizada, consciente de «los bloqueos producidos al abrigo de la saludable profundización democrática de los nuevos movimientos sociales».

Según Cano, todo lo sólido cultural se desvaneció en el aire. Una emergente subjetividad expresiva, consecuencia de profundas transformaciones sociales y económicas producidas desde los sesenta y setenta, introdujo una inédita estructura de sentimiento: allí donde estaba la sublimación paternal de la autoridad advino una espontaneidad supuestamente liberada. El hedonismo, la indisciplina ante toda jerarquía, una desinhibida predisposición a la expresividad emocional o una voraz inclinación al consumo y a la autorrealización personal en el mercado habrían consolidado este funesto ocaso civilizatorio. Lo atribuye a una identidad ya no confrontada a lo real, sino inmersa en las pantallas, los flujos comunicativos y la sociedad de la información, donde el éxito y el postureo lo es todo.

Cano analiza la problemática woke («estar alerta», «despertarse», «concienciarse») como conciencia creciente de las llamadas «políticas de la identidad» o políticas críticas con la discriminación y las desigualdades de raza y género originado a comienzos del siglo XX en el marco de la lucha por los derechos civiles dentro del activismo negro norteamericano, ha terminado convirtiéndose en una ideología hegemónica impulsada desde un supuesto mainstream esencialmente punitiva y censuradora («cultura de la cancelación»).

El término se esgrime peyorativamente como una consigna narcisista. En su ofensiva cultural y moral, la agenda woke evocaría el supuesto asalto exitoso a todo tipo de instituciones, desde la universidad y los medios de comunicación al ámbito legislativo del Estado. Lo que antaño era minoritario y marginal habría tomado totalitariamente el palacio de invierno cultural. Y estaríamos sufriendo sus consecuencias: una sintomática falta de libertad que abarcaría desde la sexualidad al medio ambiente o el derecho de expresión.

Para el filósofo no ofrece un análisis; es más bien una abstracción exagerada que funciona como comodín explicativo y una especie de acto reflejo ante cualquier situación concreta de disputa cultural, un campo de fuerzas transido de relaciones de poder, desigualdades materiales y agotados privilegios inerciales.

El diagnóstico es curiosamente parecido al conservador o socialdemócrata: un nuevo paradigma habría triunfado desde la década de los ochenta sobre el nuevo campo de batalla de las reivindicaciones sociales: el derecho a reescribir a nuestra voluntad la identidad. En ocasiones, la necesaria operación crítica de desnaturalización de los viejos prejuicios patriarcales y raciales ha quedado neutralizada por discursos que, en lugar de aspirar a la emancipación política, terminan girando en torno al agravio sentimental y victimista. Ciertas gramáticas políticas identitarias serían, por tanto, una especie de discurso moralizante invertido, un discurso político supuestamente antiliberal que sólo conservaría y reproduciría de otro modo los principios del liberalismo frente al poder político. Este moralismo, por otra parte, anularía el sentido de la crítica planteando la problemática de la injusticia y el agravio como si fuera solo un problema de observaciones, actitud y discurso, en lugar de como una cuestión de formato histórico, con características político-económicas.

El presidente Donald Trump le ha pegado una patada al gallinero y ha declarado la guerra abierta a este movimiento, revelando en marzo pasado su intención de hacer grandes cambios en el mayor complejo museístico, educativo y de investigación del mundo (Smithsonian) con una orden ejecutiva dirigida a la financiación de programas que promuevan “narrativas divisivas” e “ideologías impropias”. Y desde ahí no ha parado, a través de la financiación estatal para ahogarla económicamente. Según Trump, los museos deben ser lugares donde los individuos van a aprender, no para ser sometidos a adoctrinamiento ideológico o narrativas divisivas que distorsionan la historia compartida. Sur órdenes han incluido además el regreso de las estatuas y monumentos de figuras confederadas, muchos de los cuales fueron retirados o reemplazados en todo el país tras la muerte de George Floyd en Minneapolis en 2020 y el auge del movimiento Black Live Matter. Por supuesto las instituciones culturales ante la amenaza de estrangulamiento económico, desde las principales hasta las satélites, han dado un paso atrás matizando o cambiando sus programaciones. Y por efecto mariposa, alrededor del mundo ha sucedido lo mismo.

El peligro percibido del movimiento woke en las artes y la cultura reside principalmente en su potencial para limitar la libertad creativa y la diversidad de perspectivas, así como para fomentar una cultura de cancelación y censura, aunque estos puntos son debatidos. Algunos argumentan que la excesiva sensibilidad a temas sociales puede llevar a la autocensura y a la producción de obras que priorizan la corrección política sobre la calidad artística o la exploración de temas complejos. Otros señalan que el movimiento puede ser divisivo y generar un clima de confrontación en lugar de diálogo. La presión para abordar temas sociales específicos y evitar ciertas representaciones puede limitar la libertad de los artistas para explorar diferentes perspectivas y temas, llevando a una homogeneización de la producción. Esto ha sido especialmente notorio en España, específicamente en los criterios exigidos en infinidad de concursos de subvenciones públicas. Esto va de la mano con la cancelación de artistas o la censura de obras que no se ajustan a sus estándares, creando un ambiente de miedo, de autocensura y resentimiento. El enfoque en temas de identidad y justicia social pueden llevar a la polarización y a la confrontación en lugar de al diálogo y la comprensión mutua, especialmente cuando se abusa de la corrección política, que desplaza la atención de la calidad artística y la exploración de temas complejos, llevando a obras que son más interesantes por su mensaje discursivo o ideológico que por su valor estético o calidad técnica. Todo esto merece en España una urgente revisión. En resumen, el debate sobre el movimiento woke en las artes se centra en si su enfoque en temas sociales limita la libertad creativa y fomenta la censura, o si, por el contrario, promueve la inclusión y la conciencia social. La discusión está en curso y no existe un consenso claro sobre sus efectos netos. Lo que sí existe y se percibe es el hastío, el fastidio silencioso por imposiciones sobre qué debemos ver, aceptar y validar, que va alejando cada día más a los visitantes de museos con esta clase de oferta programática.

Ahora bien, la pregunta es cómo podemos evitar llegar a ese punto de inflexión donde todos saldrán perjudicados, en especial quienes llevan la bandera de la corrección y la moralina caminando como cangrejos. La respuesta es complicada, porque el término en sí mismo es ambiguo. Para evitar lo que algunos consideran el lado negativo del movimiento woke, se puede y se debiese aplicar un sentido común básico, partiendo por fomentar la diversidad de voces y perspectivas. En lugar de imponer una sola visión, los museos deben permitir que diferentes artistas, creadores y audiencias expresen sus opiniones y experiencias. No puede ser solo la directora o director y su gente afín, de una falta absoluta de visión democrática. En ese trabajo, hay que entender la reflexión crítica en toda su amplitud, y eso quiere decir que se debe animar a las audiencias y a los creadores a cuestionar las ideas preconcebidas y a considerar diferentes puntos de vista, en lugar de adoptar posturas rígidas, a veces dictatoriales. Deben evitar la polarización, buscar el diálogo y el entendimiento entre diferentes grupos, en lugar de fomentar la división y la confrontación. Y finalmente, por supuesto, valorar el arte por su mérito artístico. En lugar de juzgar una obra únicamente por su mensaje social, se deben obligar a considerar su calidad estética, su originalidad y su capacidad para generar emociones. Una obra que no tiene vínculo con el espectador, no sirve para nada, es inútil. Todo esto es clave para evitar una excesiva politización de las artes. Dejar de flotar, bajar a lo terrenal, abandonar el narcisismo y el egoísmo contemporáneo.

Alex Ceball