“Hay que abandonar el punto de vista de la interpretación especulativa del mundo (filosofía) o del goce estético culinario (teatro), y desplazarse, para ocupar otro lugar, que es, en líneas generales, el de la política”. (cf. Althusser en “Sobre Brecht y Marx) y sin embargo, el teatro ha de seguir siendo teatro, el arte ha de seguir siendo arte, bastará para ello que cree una distancia crítica. La fuerza que detenta el arte, la detención que habrá de producir. En nosotros.

I. La plaza pública

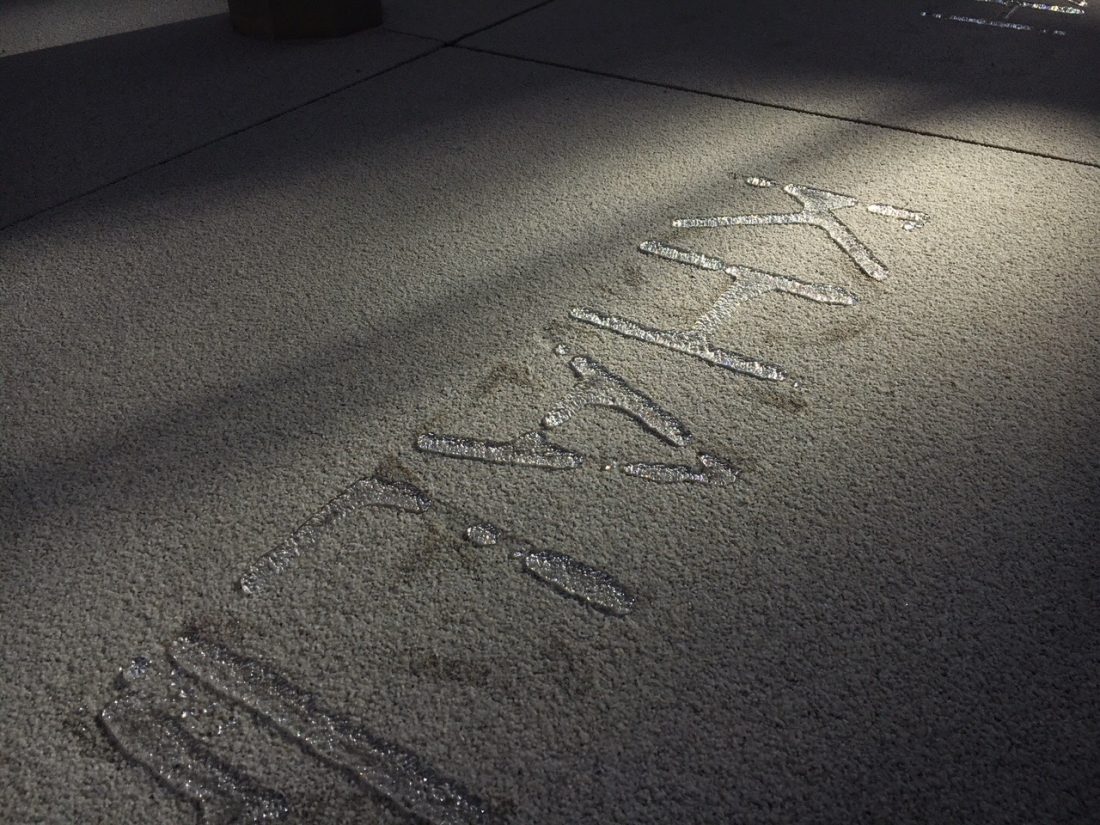

Fue de repente que la Plaza de Bolívar se vio asaltada por un inusual grupo de personas ajenas a estos sitios porque podían notarse las diferencias. Sus ropas, sus rostros, esa ajenidad con el espacio circundante delataba su procedencia. Como turistas a los que una actividad febril tomara por asalto. Al unísono, los turistas comenzaron a injertar por sobre las losas sucias de esa plaza, kilómetros de tela blanca que habían sido aunados tras coser miles de recortes de tela, cada uno con el nombre de una persona muerta, escrito en ceniza. Parte de la operación se había realizado allende los edificios que a punto de desplomarse evidencian las ruinas del departamento de artes de la universidad pública colombiana, La Nacional de Bogotá. En días anteriores, esos cientos de personas, llegados por convocatorias indistintas, acudieron como en un pie de frente dispuesto a la guerra. Que esta vez era de paz, ante los resultados incipientes del sí que arrojara el plebiscito convocado por el presidente Santos para refrendar los Acuerdos de paz de la Habana, luego de cuatro largos años de negociaciones. Los voluntarios fueron recibiendo las órdenes que una voz principal, en ese coro multitudinario, les iba impartiendo para elaborar esa tela descomunal que habría de cubrir la plaza pública. Eran en su mayoría artistas o jóvenes artistas o gestores menores; gentes que de una u otra manera gravitan en el sector de las artes de Colombia y que ven en ello, como se ve siempre que se tiene alguna oportunidad, la posibilidad de siquiera asomarse a ese universo del Arte en el que poder emprender alguna existencia artística, algún reconocimiento, algo que les permita acceder al esquivo mundo del Arte Contemporáneo, en la escena actual. Meses después, las cenizas se catapultarían hacia ultramar, ese leitmotiv de las víctimas, el motivo del duelo como conmiseración hacia las víctimas, para inyectarse de manera casi invisible en el asfalto impecable del Palacio de Cristal de Madrid (Doris Salcedo, Palimpsesto, 2013-2017) esta vez eran las cenizas de otros sin tierra, las de los desarraigados que no alcanzaron a pisar el suelo y perecieron ahogados en la marcha. Ahora se las hacía resurgir no de la tela sino del cemento por la sutileza de un andamiaje complejísimo incrustado en las entrañas del asfalto, de tal manera que otros turistas, los miles venidos de lugares distantes del mundo y que sí pueden pisar este lugar, verían surgir no ya cenizas de una masacre sino agua, agua en la forma del dibujo de nombres esculpidos en agua que como sombras de los sin lugar se hacen presentes reclamando ser vistos y pronunciados en voces que les den corporalidad. Porque se trata siempre de la corporalidad de la muerte y de la vida. Que no se ha tenido en vida. Ni en muerte. Los nombres escritos en cenizas en la Plaza de Bolívar de Colombia, son nombres incompletos, quizá estos de este Palacio de Cristal también, por carecer de la referencia a sus apellidos y a su procedencia. Días después, las madres en Colombia reclamaron alegando el anonimato de sus víctimas. Otro anonimato más que se suma al de las circunstancias de su muerte. Dicen ellas que los nombres incompletos de sus víctimas cubren impunemente la plaza pública porque el dolor no ha sanado como se creería por estas supuestas acciones simbólicas de duelo, sino que al contrario, esas sábanas con los nombres incompletos traen de vuelta el sinsabor de vérselas otra vez, cara a cara con esas muertes abstractas que de tanto en tanto reviven a sus hijos, esposos, compañeros desaparecidos por siempre y que llenan y llenarán periódicos y plazas públicas en forma de homenajes y monumentos, pero que no traen ni traerán más allá del símbolo, ni justicia ni memoria. Sino un alivio a las conciencias de públicos y artistas y quizá un olvido temprano y justificado a todas las conciencias. Las madres piden en cambio, honrar la verdad de sus hijos, llamados inconsultos a hacer parte sin arte de la consuetudinaria guerra y violencia colombiana. Que no cesa todavía. Aun adentrándose en la trama de la cotidianidad otra firma más de esa paz esquiva. Otra promesa más de paz. Mientras los incontables e irregistrables muertos anónimos de esa masacre otra vez y cada tanto, son convocados en nombres y monumentos como reliquias de esa paz y de la escena del Arte Contemporáneo. Este octubre del año 2016 los nombres erigidos en forma de monumento, que sumados organizan la instalación Sumando Ausencias de Doris Salcedo, llenan en forma de silencio estatal, la plaza pública colombiana.

II. El Arte Político

Si pudiéramos hablar así de este algo como si se tratara de una entidad abstracta y sin nombre y sin origen que interrumpiera súbitamente su curso ininterrumpido para ser depositaria simbólica de ese curso otro, el del poder político y económico, poderes que dirimen toda vida, otro rumbo sería el suyo. Un rumbo que habría de seguir todo artista de ese algo cuando los hechos producen un llamamiento o levantamiento del arte como si fuera otro ejército más que se sumara a la guerra. Y no fuera en cambio esa detención súbita que el símbolo silencioso habría de buscar detentar siempre ante el poderoso, sin ceder a los reclamos de ese poder y de esa política, porque se abstendría de querer impregnarse siquiera con alguna esquirla punzante del poder; también por necesitar de todo su ser completo en completa atención para poder frenar ante la marcha implacable que lleva toda ciega destrucción.

El asunto de ese llamamiento de la política, esta vez, era el de acompañar la promesa de una paz estable y duradera. Notificada a los colombianos en unos acuerdos de paz. Un grueso cartapacio de enunciados que por enésima vez en nuestra historia reciente, traía a los colombianos, otra vez, una promesa que, como sucede cada tanto, como una letanía cínica de nuestra historia, tendría que abrirse curso por sobre la intrincada maraña política y su oportunista equipo de burócratas que la dilatarían hasta extinguirla, sin siquiera empezar a darle consistencia jurídica a lo enunciado. Pero la política, haciendo encomio de su fuerza, impreca una respuesta y pide en cambio a todo artista precipitarse en su idea. Como si todo el devenir nacional se viera abocado a transformarse, por el sólo llamamiento de una idea que todavía no tiene sustento y sin embargo lo impregna todo. A ceder en la idea indiscriminadamente. Marcando artificialmente un antes y un después. Dividiendo y fragmentando más la imposible unidad nacional y la opinión pública; impidiendo alguna claridad para poder dilucidar la política. Lo que nos lleva a tener que preguntarnos si se trata de otra impostura más. De la política y del arte.

Porque en adelante, todo el arte que no es político, en ese sentido de dar cuenta de esa política de paz, de esa idea, queda en los márgenes como algo que ha perdido su razón de ser en el curso de nuestra reciente historia simbólica. Obras como la de Beatriz González, cuya reciente retrospectiva en Burdeos es sucedánea de los acontecimientos de esa paz, en el marco del año Colombia-Francia (celebrado este 2017), adquieren connotaciones simbólicas como marcas que en esa historia del Arte colombiano, retrospectivamente adquieren una lectura particular desde el carácter que le imprimen estos acuerdos a la Historia del Arte de Colombia. De tal manera que toda la fuerza enunciativa de ese pasado simbólico, retrospectivamente queda impregnada con esa carga simbólica que lo lleva a transformarse en un anuncio o prefiguración de este tiempo de los acuerdos. Porque el acuerdo traza una línea ilusoria que divide y que deja al arte enajenado y desprovisto de un sustrato propio, un arte precario sin función simbólica propia. La línea divisoria del antes y el después de los acuerdos, irrumpe como una tensión (simbólica) artificial que lleva a repensar los actuales derroteros del Arte colombiano. Toda la escena se ve impregnada por esa afectación discursiva. Cambian los comportamientos del crítico, del curador y del artista. El museo, la exhibición son transformados en las escenas de esas tensiones simbólicas que sirven al poder. De tal manera que todo el Arte pasa a catalogarse bajo la rúbrica de un Arte del Postconflicto que casi se transforma en el garante simbólico de la paz. Enajenando la libertad del artista.

III. Tiempos del símbolo en el postconflicto

Tiempos de discontinuidad y de disociación de la esfera pública. Leve o cuasi leve mutación del sentido. De lo que tendría lugar en su propio lugar. El lugar del arte. El lugar de su representación factible. El lugar de lo que estaría en capacidad de una respuesta siempre imprevisible. De esa posibilidad incierta de una detención real que tendría lugar legítimamente, por la sola capacidad que tendría ese arte, con esa fuerza suya que no es la fuerza de un ostensible poder político. No podría serlo sin dejar su suelo, sino que por el contrario, en ese devenir siempre inerme y siempre desprovisto de cualquier significado explícito, nos captura sin dar por hecho nada, sin ser una prisión simbólica de nada que nos amordazara en la idea. En cambio nos desarma con esa aparición súbita, desgarrada, de su belleza. Siempre esquiva. Y oculta. Legítimamente, por la sola fuerza de la energía de esa determinación que nos frena porque es su propio llamamiento lo que la incita y no el de la idea, y es nuestro propio responder, y no el de una consigna externa, lo que nos mueve en respuesta, a ese llamado ineluctable del Arte. Pero no obedecemos al dictamen de la idea, de la ideología. Al dictamen de la política. O de ese poder que busca capturar al Arte en su idea eliminando toda idea nuestra que habríamos de tener como efectos de esa contemplación siempre posible y siempre abierta y libre. O la contemplación simple de ideas a las que habríamos de aspirar pensando por nosotros mismos. Tampoco la fuerza de ese llamado del Arte vendría impulsada por algo que arremetiendo, la obligara a levantarse. Contra todo.

Claudia Díaz, enero 8 del 2018

1 comentario

………….»el acuerdo traza una línea ilusoria que divide y que deja al arte enajenado y desprovisto de un sustrato propio, un arte precario sin función simbólica propia. La línea divisoria del antes y el después de los acuerdos, irrumpe como una tensión (simbólica) artificial que lleva a repensar los actuales derroteros del Arte colombiano»…………….