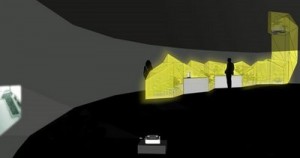

Las abejas se amontonan en el mezquino y angosto espacio de cada panel (sólo yo puedo saber cuán angosto y mezquino), por un tubo salen a un caprichoso invernadero en forma de acordeón donde hay todo tipo de plantas (algunas con néctar). En la esquina de la sala quitaron el vidrio y el laberinto se abre al aire libre del Parque de la Independencia (un respiro). A la entrada un video de un malabarista reconforta, impávido mantiene en el aire una figura geométrica, al fondo está el paisaje, edificios, árboles; traté de mantener ese mismo equilibrio. Aislé mentalmente una abeja para estudiarla mejor, su cuerpecito peludo y menudo, su caminar zarandeado. No nos gusta movernos mucho, el panel es plano; avanzamos un poco y nos damos con el ala o las antenas del otro; surgen dificultades, peleas, fatiga.

Fue fácil, casi obvio, caer en la mitología, ver en las abejas una metamorfosis que no conseguía anular una misteriosa humanidad. Las imaginé conscientes, esclavas de su cuerpo, testigos de algo, a veces, horribles jueces. Eran larvas: máscara y también fantasma. Detrás de esas caras inexpresivas y sin embargo de una crueldad implacable, ¿qué imagen espera su hora?

“Usted se las come con los ojos”, me decía riendo el guardián de la sala, pero eran ellas las que me devoraban lentamente, como en “Axolot”, de Cortazar: de noche las imaginaba inmóviles en la oscuridad. Ellas y yo sabíamos. Por eso no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Sin transición, sin sorpresa, en vez de las abejas vi mi cara contra el vidrio. Mi cara se apartó y yo comprendí. Me parece que de todo esto alcancé a comunicarle algo en los primeros días, cuando yo era todavía él. Y en esta soledad final, a la que la crítica ya no vuelve, algo me consuela: tal vez él escriba algo, no importa si lo llama «obra”.