En una navidad me pidieron en el periódico en el que escribía que hiciera un breve texto recomendando un libro para regalar. Más que en un libro, pensé en una máquina de lectura que llevara al lector a más libros: escribí que regalaría un juego de cinco o seis ejemplares de la Revista Eco, publicada en Bogotá de 1960 a 1984 por Karl Buchholz, acompañado por Rafael Carrillo, Danilo Cruz Vélez, Fernando Charry Lara, Hasso Freiherr Von Maltzahn, Carlos Patiño Roselli, Hernando Valencia Goelkel, Nicolás Suescún, Ernesto Volkening, Aurelio Arturo, Pedro Gómez Valderrama, Jorge Eliécer Ruiz, Ramón Pérez Mantilla y Juan Gustavo Cobo Borda.

La revista, sobria en su diseño y pequeña de tamaño, es generosa en contenido, es una puerta amplia a las antiguas sedes de la librería Buchholz y al discreto círculo intelectual que las rodeaba, a construcciones de libros empotradas en una ciudad entre montañas pero con una amplia vista sobre el mundo: una de las sedes quedaba en un delgado edificio, debajo de la carrera octava, entre la Avenida Jiménez y una vía peatonal, era una torre de Babel (vendían libros en varios idiomas) que ocupaba varios pisos y miraba a los cerros; tal vez por eso, alguna vez, en el segundo piso usaron ejemplares de la revista para cubrir las ventanas y proteger la mercancía del sol mañanero; una vez compré una Eco ajada que tenía una de esas marcas de luz sobre la portada.

Otra sede de la Buchholz quedaba sobre la carrera séptima frente al Centro Internacional al lado de una oficina de correos donde el mal servicio advertía sobre el destino incierto de las cartas: los empleados se molestaban cuando se les pedía usar estampillas en vez del sello de la franqueadora, y botaban el sobre con displicencia en una bolsa vieja de tela. Yo aguantaba la corta pero lenta fila con una contra, una burbuja de lectura: una Eco recién comprada. Una vez terminado el trámite metía la revista en un bolsillo de mi chaqueta y seguía con el itinerario vespertino que incluía ir a cine al Museo de Arte Moderno, la Cinemateca Distrital, la Alianza Francesa o el TPB; ahí, más filas, más esperas, pero no había problema, la revista salía del bolsillo. Por esta librería deambulaba el hijo de Karl Buchholz, Alberto, que ahora era el dueño (hay un retrato de ambos hecho por Hernán Díaz). Más de una vez ocurrió que entre las pilas de libros había joyas a un precio extrañamente acorde a mi mesada, yo juntaba billetes y monedas y mostraba la ganga con indiferencia simulada a la cajera, ella miraba con sospecha la suma escrita en lápiz y le llevaba el libro a Buchholz y él, sin mediar palabra, cogía un lápiz y actualizaba el costo; entonces compraba una Revista Eco, eran baratas, guardaba el resto de mi dinero y veía como el libro se quedaba en la librería. Dos o tres veces se repitió la escena, nunca pude vencer en esta comedia muda ni quise abogar ante Buchholz y exponer mi caso de estudiante pobretón, yo asumía este orden como parte del paisaje de la librería y su Economía inalterable.

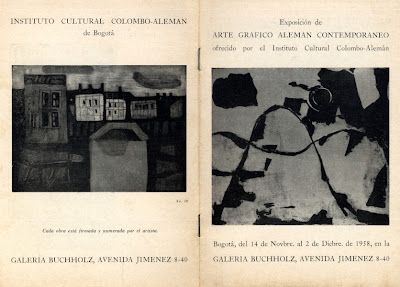

La otra sede de la Buchholz quedaba en el corazón oculto de un edificio en Chapinero, el otro centro de la ciudad, ahí había varios pisos y las paredes también estaban forradas de libros; entre los estantes había pinturas que parecían hechas sobre medida para poder empotrarse en los espacios libres. En algunas de las Eco había anuncios de exposiciones de arte en las librerías llamadas para la ocasión “Galería Buchholz Bogotá”, es posible que algunas de estas obras fueran los restos de esas muestras. Pero la Galería Buchholz no se limitaba a Bogotá, en otros anuncios, impresos casi siempre en la contracarátula de las revistas, se hablaba de “Galería Buchholz Lisboa” o de “Galería Buchholz Munich”, se trataba de una red que sobrepasaba los estrechos límites de la hacienda sabanera del arte, una trashumancia que ni aun hoy tiene galería alguna en Bogotá. Se contaba que Karl Buchholz siempre había tratado con libros y arte, que había hecho esto en Alemania hasta comienzos de la segunda guerra mundial; ahí el librero y galerista había opuesto resistencia a las pautas estéticas impuestas por los Nazis y no solo vendió libros prohibidos sino que hizo exposiciones clandestinas de “arte degenerado”: Käthe Kollwitz, Max Liebermann, Alfred Kubin, Ernst Barlach, Gerhardt Marcks, Karl Schmidt-Rottluff y Max Beckmann.

A fines de los años 90 algunas de las sedes de la Buchholz fueron desapareciendo, la de la avenida Jiménez, la de Chapinero… Y luego otras sucursales aparecieron: una sede en la Avenida 15 con calle 72 y otra en la misma avenida después de la calle 100. Al comienzo parecían el producto de una acertada estrategia de franquicia comercial ya no dirigida por algún Buchholz (el hijo murió en un accidente automovilístico en 1998) sino por una empresa voluntariosa dispuesta a usufructuar del nombre; aun así las nuevas sedes solo fueron una aventura financiera vana y caótica, los viejos empleados permanecían en sus nuevos puestos pero ante la renovada escala comercial editorial lucían perdidos en las sedes del norte de la ciudad: librerías donde los compradores llegaban en carro buscando textos escolares, libros de autosuperación o simplemente cinta pegante. Las nuevas Buchholz ya no se encontraban en el cruce de un recorrido habitual, el negocio había reemplazado al ocio y no solo los precios se mantenían actualizados y muchos de los libros forrados, sino que ya no había ejemplares raros, ajenos a la cosecha comercial del momento. Las Eco lucían extrañas entre tanto anaquel nuevo. Alguna vez se hizo un publicitado remate de libros que tuvo tanto de estrategia comercial como de liquidación. Al final todas las sedes cerraron, incluso la del Centro Internacional, mudaron lo que quedó de las librerías a una esquina del Hotel Tequendama y ahí, con menos libros, sobrevive un negocio que con el tiempo cambió de nombre, en ese momento dejó de existir el logo del árbol que representaba a la Buchholz.

En algún momento vi a Eco como un ejemplo a seguir y con un par de amigos estudiantes de arte, hicimos nuestra propia versión, una copia profundamente superficial, una revista a la que llamamos Valdez. Imitamos las medidas del formato y el lema: si en Eco era “Revista de la cultura de occidente”, a nuestro remedo le pusimos “Revista anacrónica y de autor”. Nos gustó también que en Eco no hubieran más imágenes que las que aparecían en la portada, y que la revista mantuviera la misma presentación y caja tipográfica para todos los artículos: primero el nombre del autor pequeño en versalitas y tres espacios más abajo el nombre del artículo en itálicas y capitales; luego el texto, solo el texto, nada más, el lector quedaba a solas con las palabras. Estas características de producción son ajenas a las revistas que se hacen en la actualidad. Ahora el diseño hace sentir su presencia y sacude al lector a punta de ornamentación: los textos van ampliamente ilustrados y plagados de destacados que se supone que hacen la lectura “más amable y atractiva”. Y sí, este formateo edulcorado convierte las revistas en un producto gráfico que se deja hojear, se pasan las páginas, se ven las imágenes, se leen los destacados, se usan todas esas muletillas para sobrevolar el impreso y aliviar la tarea de leer palabra a palabra y párrafo por párrafo. El lector se abstiene de una inmersión a fondo y concentrada, la voz singular del texto se ve amenizada por alaridos cromáticos y temáticos que liberan de la quietud de la lectura horizontal; la lectura transversal es lo de ahora, una propensión visual que es afín al caos urbano y al zigzag nervioso que tanto aprecian los televidentes.

Al lado de estos productos veíamos a Eco como algo arcaico, extraño y, por esa misma resistencia a la actualidad, revolucionario. La suya era una revolución paradójica, un movimiento discreto, sin editoriales, manifiestos ni cartas del lector, incluso sin el menor asomo de publicidad, así fuera de autobombo o comercial. En Eco se daba forma a una acción constante que enseñaba las ventajas de trabajar con dedicación pero con bajo perfil. En la revista que hicimos no pudimos resistirnos a las imágenes ni a los manifiestos, y menos aun a la autopromoción, incluso no bastaba un editorial sino que publicábamos dos por edición, pero lo que sí intentamos fue ser fieles al principio de no alterar en exceso la horizontalidad de la lectura. Y más allá del diseño tomamos de Eco la idea de que una revista podía tener un tema difuso, apenas anunciado, y que no todos los contenidos tenían que girar sobre lo mismo; también eliminamos el afán de responder a las circunstancias del momento —la muerte de alguien o la última polémica— y vimos que la revista podía ser indiferente a las novedades recientes. Los textos impresos debían tener el poder de actualizarse solos más allá de sus referencias temporales específicas, estaban dirigidos a un lector del futuro que abriera la revista. Era claro que lo hecho estaba muy lejos de Eco, éramos más publicadores que editores, nuestros ejercicios de escritura y traducción abundaban en ripios y gazapos, nuestra publicación fue más una revista sobre una revista; además el conjunto carecía de la calma que reconocíamos en Eco.

De Eco también copiamos la idea de hacer primeras traducciones, en la revista de Buchholz y compañía hay textos de autores poco conocidos o asequibles en español que luego la intelectualidad y la academia han acogido y usado con profusión como cantera; un amigo filósofo siempre dice que la primera vez que leyó algo de Walter Benjamín no fue en sus estudios de doctorado en Rusia sino en una Eco en los años setenta. En nuestra revista tradujimos textos sin pedir autorización alguna, la revista era gratis, el único lucro pretendía ser intelectual; al mirar Eco parece suceder algo similar, no sale crédito alguno de autorización, solo una referencia a la publicación original y el nombre del traductor (usualmente alguno de los integrantes de la revista). Al parecer la neurosis de los derechos de autor y de los autores del derecho no dominaba todavía la actividad editorial, hoy plagada de tinterillos de la codicia que finalmente son los que deciden lo que se puede o no publicar y a punta de leyes cercan lotes de engorde donde pasta el conocimiento.

No tengo muchos ejemplares de las Eco, algunos los presté, otros los he perdido, pero siempre llevo uno en el carro —un Land Rover año 1971— para leer en caso de espera o de varada. De vez en cuando cojo una Eco al azar y leo algo: un artículo de Alvaro Mútis sobre un tal Barnabooth, una ficción de otra ficción que contamina la realidad; una entrevista a Luis Caballero, irónica y sensible; un especial sobre el nuevo cine alemán con textos breves de Herzog, Wenders, Syberberg y Fassbinder; un extenso estudio sobre los subsidios para la agricultura en Colombia que leído a la luz de hoy resulta de lo más actual; una traducción de un breve texto de Heidegger titulado “El Arte y el Espacio”, un filosofar poético, críptico, iluminador. Pero hay un texto al que siempre vuelvo, que uso para clases de arte y que además reprodujimos en una Valdez: “Porque no escribo como Karl Kraus”, de Elias Canneti. El escritor recuerda su juventud, la transformación de su mirada cándida y las clases que tomó en una “escuela de resistencia” donde el más grande satirista vienés oficiaba. Hay una frase de ese texto que he gastado de tanto usar, pero a la que inevitablemente vuelvo, habla sobre la angustia de las influencias y sobre lo propio, sobre el tomar prestado —como lo hizo Eco— sobre los comienzos, la creación, la lectura:

“Porque nadie que esté comenzando puede saber qué encontrará en sí. ¿Cómo puede sentirlo, si no existe todavía? Con instrumentos prestados se penetra en la tierra, que también es prestada y extraña, porque es de otros. Cuando de repente se ve uno ante algo que no conoce se asusta y tambalea: es lo propio. Puede ser poco, un maní, una piedra pequeña, una picadura venenosa, un olor nuevo, un sonido inexplicable o una oscura y extensa arteria: si tiene el valor y la prudencia de despertar de su primer sobresalto, de reconocerlo y nombrarlo, empieza su verdadera vida.”

Algunas de las 272 ediciones de Eco se consiguen deambulando por las librerías de segunda del centro; hace poco vi unas revistas botadas en el cuarto piso de la Librería Merlín, que queda muy cerca de la sede antigua de la Buchholz de la avenida Jiménez. No hay ocasión en que pase cerca de allá y me diga: cuando me paguen voy y las compro todas. Tampoco deja de atormentarme la idea de que alguien más haya ido, se las haya llevado, y con ello parte del tiquete, no importa si ilusorio, a un mundo bogotano que ya no está pero del que quedó un monumento de papel de poderosa resonancia.

Lucas Ospina*

*Texto escrito para la sección «Hablemos de lecturas» de la revista Nuevas hojas de lectura Nº 20 de Fundalectura